Oleh

Asep Setiawan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

1. Pendahuluan

Diplomasi, sebagai seni dan praktik mengelola hubungan antarnegara, memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam. Namun, studi sistematis tentang diplomasi dalam perspektif Islam masih relatif terbatas dibandingkan dengan kajian serupa dalam tradisi Barat. Bab ini bertujuan mengeksplorasi konsep, prinsip, dan praktik diplomasi dalam Islam, serta peran diplomat sebagai agen utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara Muslim sepanjang sejarah.

Islam, sebagai agama komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (habluminallah) tetapi juga hubungan antarmanusia (habluminannas), termasuk di dalamnya hubungan antarnegara dan antarperadaban. Sebagaimana dinyatakan oleh Labeeb Ahmed Bsoul (2019) dalam karyanya “International Relations in Islam“, dimensi hubungan internasional telah menjadi bagian integral dari sejarah Islam sejak masa-masa awal.

Keunikan diplomasi Islam terletak pada fondasinya yang bersumber dari wahyu ilahi (Al-Quran) dan praktik kenabian (Sunnah), yang kemudian diperkaya oleh tradisi intelektual yang berkembang sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam. Berbeda dengan konsepsi Westphalian tentang hubungan internasional yang muncul pada abad ke-17, Islam telah mengembangkan kerangka teoretis dan praktis tentang hubungan antarnegara sejak abad ke-7 Masehi (Abu Sulayman, 1993).

Peran diplomat dalam tradisi Islam memiliki signifikansi khusus karena diplomat tidak hanya mewakili kepentingan politik suatu entitas kenegaraan, tetapi juga membawa nilai-nilai dan etika Islam dalam interaksinya dengan dunia luar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah teman yang sangat setia.” (QS. Fussilat [41]: 34).

Ayat ini menggariskan prinsip mendasar dalam interaksi diplomatik Islam: pendekatan konstruktif bahkan terhadap pihak yang berseberangan, dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih baik.

Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Islam mendefinisikan peran, kualifikasi, dan fungsi diplomat, serta bagaimana prinsip-prinsip ini telah diimplementasikan dalam berbagai konteks historis. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana tradisi diplomatik Islam dapat memberikan kontribusi terhadap diplomasi kontemporer dalam dunia global yang semakin kompleks.

2. Konsep Diplomasi dalam Islam: Tinjauan Historis

Diplomasi dalam Islam memiliki akar yang dapat ditelusuri hingga masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Terminologi khusus untuk “diplomasi” dalam bahasa Arab klasik tidak ada, namun konsep yang setara dikenal dengan istilah seperti “al-sifarah” (kedutaan), “al-risalah” (pesan/misi), dan “al-mu’amalat al-duwaliyyah” (hubungan internasional). Menurut Afzal Iqbal (2000) dalam karyanya “The Prophet’s Diplomacy“, dasar-dasar diplomasi Islam diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui surat-surat dan utusan yang beliau kirim kepada para penguasa di berbagai wilayah.

Konsep diplomasi dalam Islam mengalami evolusi seiring dengan perkembangan peradaban Muslim. Ibn Khaldun (1332-1406 M) dalam “Muqaddimah“-nya membahas aspek hubungan antarnegara dalam konteks dinamika peradaban. Ia menulis:

“التعامل بين الدول كالتعامل بين الأفراد، يحتاج إلى الحكمة والتبصر وحسن التدبير”

“Interaksi antarnegara seperti interaksi antarindividu, membutuhkan kebijaksanaan, wawasan, dan perencanaan yang baik” (Ibn Khaldun, Muqaddimah, Bab 3).

Dalam tradisi Islam klasik, diplomasi berkembang sebagai instrumen untuk menyebarkan pesan Islam, menegakkan keadilan, dan membangun hubungan damai dengan entitas politik lainnya. Al-Mawardi (972-1058 M), sarjana terkemuka dalam bidang hukum konstitusional Islam, dalam karyanya “Al-Ahkam al-Sultaniyyah” (Hukum-Hukum Pemerintahan), menguraikan kerangka kerja untuk hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Muhammad Hamidullah (1908-2002), sarjana kontemporer terkemuka dalam bidang hubungan internasional Islam, dalam karyanya “Muslim Conduct of State” (1953), menelusuri evolusi konsep diplomasi dalam Islam dari masa Nabi hingga Imperium Ottoman. Ia mencatat:

“Sistem diplomatik Islam, yang dimulai secara sederhana pada masa Nabi, berkembang menjadi lembaga yang sangat canggih pada masa Dinasti Abbasiyah dan Ottoman, dengan protokol, imunitas, dan fungsi yang jelas didefinisikan” (Hamidullah, 1953, p. 134).

Najibullah Lafraie (2019) dalam “Political Philosophy of Islam” mengidentifikasi tiga fase dalam evolusi diplomasi Islam:

- Fase Formatif (622-661 M): Mencakup masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana prinsip-prinsip dasar diplomasi Islam dirumuskan dan dipraktikkan dalam konteks ekspansi awal Islam.

- Fase Klasik (661-1258 M): Mencakup era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ditandai dengan pengembangan lembaga diplomatik formal dan kodifikasi hukum internasional Islam (siyar).

- Fase Imperial (1258-1924 M): Didominasi oleh praktik diplomatik Imperium Ottoman, Safavid, dan Mughal, yang mengadaptasi tradisi diplomatik Islam ke dalam konteks hubungan dengan negara-negara Eropa yang berkembang.

Ibrahim Kalin (2010) dalam “Islam and Peace” menyoroti bahwa konsep diplomasi dalam Islam secara konsisten didasarkan pada prinsip perdamaian sebagai keadaan normatif dalam hubungan internasional. Ia mengutip hadits Nabi:

لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا

“Janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Namun jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini mencerminkan preferensi Islam untuk perdamaian dan diplomasi di atas konflik, meskipun tetap mempersiapkan diri untuk mempertahankan kepentingan dan nilai-nilai jika diperlukan.

3. Landasan Doktrinal Diplomasi dalam Islam

3.1 Al-Quran sebagai Sumber Utama

Al-Quran, sebagai sumber primer hukum dan etika Islam, menyediakan kerangka konseptual bagi diplomasi dan hubungan internasional. Meskipun tidak menyebutkan terminologi modern seperti “diplomasi” secara eksplisit, Al-Quran memuat banyak ayat yang mengatur interaksi dengan komunitas dan entitas politik lain.

Salah satu prinsip fundamental yang ditetapkan Al-Quran adalah universalitas kemanusiaan, yang menjadi landasan bagi hubungan internasional:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menetapkan dasar pluralitas dan diversitas sebagai keniscayaan yang dirancang oleh Allah SWT, dengan tujuan “lita’arafu” (saling mengenal), yang dapat diinterpretasikan sebagai fondasi untuk hubungan diplomatik dan interkultural.

Dalam konteks hubungan dengan non-Muslim, Al-Quran menetapkan prinsip koeksistensi damai:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8).

Ayat ini menggariskan kebijakan luar negeri dasar dalam Islam yang didasarkan pada keadilan dan perlakuan baik terhadap entitas politik lain yang tidak menunjukkan permusuhan aktif.

Tentang perjanjian internasional, Al-Quran mewajibkan kesetiaan pada komitmen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1).

Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati) dalam hukum internasional Islam, yang merupakan aspek krusial dalam diplomasi.

Muhammad Asad (1900-1992), dalam tafsirnya “The Message of the Quran“, menekankan bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang hubungan internasional mencerminkan keseimbangan antara idealisme moral dan realisme politik. Ia menulis:

“Al-Quran menetapkan standar moral yang tinggi dalam hubungan internasional, sambil mengakui realitas politik dunia yang beragam dan sering kali bertentangan. Kerangka kerja yang disediakan Al-Quran memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi, sambil mempertahankan integritas prinsip moral” (Asad, 1980, p. 189).

Yusuf al-Qaradawi, sarjana kontemporer, dalam “Fiqh al-Jihad” (2009) mengidentifikasi bahwa Al-Quran menggariskan tiga bentuk hubungan dengan entitas non-Muslim: damai (silm), perang (harb), dan perjanjian netral (‘ahd), dengan preferensi pada perdamaian dan perjanjian sebagai keadaan normal, sementara perang sebagai pengecualian yang dibatasi oleh kondisi-kondisi ketat.

3.2 Sunnah dan Hadits dalam Konteks Hubungan Internasional

Sunnah Nabi Muhammad SAW menyediakan model praktis bagi implementasi prinsip-prinsip diplomasi yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagai kepala negara di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai aktivitas diplomatik, termasuk pengiriman dan penerimaan utusan, negosiasi perjanjian, penyelesaian konflik, dan korespondensi dengan penguasa asing.

Perjanjian Hudaibiyah (628 M) antara kaum Muslim Madinah dengan kaum Quraisy Mekah merupakan contoh seminal praktik diplomatik Nabi. Meskipun tampak tidak menguntungkan bagi Muslim pada awalnya, perjanjian ini menunjukkan kebijaksanaan diplomatik Nabi dalam mengedepankan kepentingan jangka panjang atas keuntungan jangka pendek.

Dalam konteks hubungan dengan non-Muslim, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

“Ketahuilah, barangsiapa yang menzalimi orang yang terikat perjanjian (dengan Muslim), mengurangi haknya, membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan menjadi pembela orang tersebut pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menetapkan standar perlakuan terhadap warga negara asing yang berada di bawah perlindungan negara Islam, yang menjadi dasar bagi pengembangan konsep perlindungan diplomatik dalam tradisi Islam.

Praktek Nabi Muhammad SAW dalam pengiriman utusan juga memberikan model bagi kualifikasi diplomat Muslim. Dalam berbagai misi diplomatik, Nabi memilih sahabat yang memiliki karakteristik khusus, seperti Mu’adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman, dan Dihya al-Kalbi yang dikirim kepada Heraclius, Kaisar Bizantium. Menurut Ibn Sa’d dalam “Al-Tabaqat Al-Kubra“, kriteria seleksi utama termasuk pengetahuan tentang bahasa dan budaya setempat, kebijaksanaan, dan karakter moral yang baik.

Imam al-Sarakhsi (d. 1090 M), dalam karyanya “al-Mabsut“, menganalisis praktek diplomatik Nabi dan menyimpulkan:

“المبعوث الدبلوماسي في الإسلام ليس مجرد ناقل للرسائل، بل هو ممثل للأمة والدين، يجب أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية والحكمة السياسية”

“Utusan diplomatik dalam Islam bukan sekadar pembawa pesan, tetapi representasi umat dan agama, yang harus memiliki akhlak Islami dan kebijaksanaan politik” (al-Sarakhsi, al-Mabsut, Vol. 10, p. 87).

Satu aspek penting dari Sunnah Nabi dalam konteks diplomatik adalah penghormatan terhadap utusan asing. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

لا يمس رسل الملوك بسوء

“Utusan raja-raja tidak boleh disakiti/disentuh dengan keburukan” (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menjadi dasar bagi konsep imunitas diplomatik dalam hukum internasional Islam, yang melindungi utusan asing dari penangkapan, penahanan, atau perlakuan buruk lainnya.

4. Prinsip-Prinsip Diplomasi dalam Islam

4.1 Kedaulatan dan Kesetaraan

Islam mengakui konsep kedaulatan (siyadah) negara sebagai prinsip dasar dalam hubungan internasional. Meskipun dalam teori klasik wilayah dunia dibagi menjadi dar al-Islam (wilayah Islam), dar al-harb (wilayah perang), dan dar al-‘ahd/sulh (wilayah perjanjian/damai), para sarjana modern seperti Wahbah al-Zuhayli (1932-2015) menegaskan bahwa pembagian ini lebih bersifat fungsional daripada hierarkis.

Al-Zuhayli dalam “Al-‘Alaqat al-Duwaliyyah fi al-Islam” (Hubungan Internasional dalam Islam) menulis:

“الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو الاعتراف بسيادة الدول واستقلالها، واحترام خصوصيتها الثقافية والسياسية، ما دامت لا تعتدي على غيرها”

“Prinsip dasar dalam hubungan internasional dalam Islam adalah pengakuan terhadap kedaulatan dan independensi negara-negara, serta penghormatan terhadap kekhasan budaya dan politik mereka, selama mereka tidak melakukan agresi terhadap yang lain” (Al-Zuhayli, 1981, p. 127).

Kesetaraan antarnegara, terlepas dari ukuran atau kekuatan, juga merupakan prinsip fundamental. Ibn Taymiyyah (1263-1328 M) dalam “Al-Siyasah al-Shar’iyyah” menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam hubungan dengan semua entitas politik, baik Muslim maupun non-Muslim, kuat maupun lemah.

4.2 Keadilan dan Kejujuran

Al-Quran menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip universal yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan internasional:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4]: 135).

Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap musuh, prinsip yang sangat penting dalam diplomasi dan negosiasi internasional.

Muhammad Abduh (1849-1905), pembaharu Islam modern, menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi bagi hubungan internasional yang efektif. Dalam tafsirnya “Al-Manar“, ia menjelaskan:

“الصدق في المفاوضات الدولية ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل هو أيضاً استراتيجية سياسية حكيمة، لأن الثقة الدولية تبنى على أساس المصداقية المتبادلة”

“Kejujuran dalam negosiasi internasional tidak hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi politik yang bijaksana, karena kepercayaan internasional dibangun atas dasar kredibilitas bersama” (Abduh & Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 5, p. 412).

4.3 Damai dan Perdamaian

Perdamaian (salam/silm) dalam Islam tidak sekadar berarti tidak adanya perang, tetapi kondisi positif yang mencakup keadilan, keamanan, dan kerja sama. Al-Quran secara eksplisit mendorong perdamaian:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.” (QS. Al-Anfal [8]: 61).

Ayat ini menetapkan prinsip bahwa inisiatif damai dari pihak lain harus disambut positif, yang menunjukkan preferensi Islam untuk penyelesaian diplomatik atas konflik.

Mahmoud Ayoub, sarjana kontemporer, dalam “Islam: Faith and History” (2004) menyoroti:

“Meskipun Islam mengakui legitimasi perang dalam kondisi tertentu, tujuan akhirnya selalu perdamaian yang didasarkan pada keadilan. Diplomasi dalam Islam dirancang untuk mencapai dan memelihara keadaan harmonis ini antarbangsa” (Ayoub, 2004, p. 156).

4.4 Penghormatan terhadap Perjanjian

Islam menekankan kesucian perjanjian (‘ahd/mithaq) dan kewajiban untuk menepatinya. Al-Quran memerintahkan:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl [16]: 91).

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip ini diterjemahkan menjadi doktrin pacta sunt servanda (perjanjian harus dihormati), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional modern.

Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (750-805 M), salah satu perumus awal hukum internasional Islam (siyar), dalam karyanya “Kitab al-Siyar al-Kabir” menekankan bahwa perjanjian dengan non-Muslim sama mengikatnya dengan perjanjian antarsesama Muslim. Bahkan jika kondisi berubah secara signifikan, negosiasi ulang, bukan pelanggaran unilateral, adalah jalan yang dianjurkan.

4.5 Kemanusiaan dan Etika

Islam menetapkan standar etika yang tinggi dalam diplomasi, termasuk penghormatan terhadap kemanusiaan universal. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله

“Semua makhluk adalah keluarga Allah, dan yang paling dicintai-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya” (HR. Al-Bayhaqi).

Hadits ini meletakkan dasar bagi pendekatan humanistik dalam hubungan internasional, yang menekankan kesejahteraan manusia di atas kepentingan ideologis atau politik sempit.

Dalam konteks diplomasi, etika Islam mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan budaya pihak lain, kejujuran dalam negosiasi, dan moderasi dalam tuntutan. Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi dan diplomat awal Islam, menjelaskan bahwa ketika ia dikirim sebagai utusan, Nabi menasihatinya:

“إياك والغضب، ولا تسرع في الكلام، وكن لين الجانب، ولا تكن جافياً”

“Hindari kemarahan, jangan tergesa-gesa dalam berbicara, bersikaplah lembut, dan jangan kasar” (dikutip dalam Al-Tabari, Tarikh al-Rusul wa al-Muluk).

Nasihat ini mencerminkan pentingnya pengendalian diri dan kesopanan diplomatik dalam interaksi internasional, yang tetap relevan dalam diplomasi modern.

5. Evolusi Praktik Diplomatik dalam Sejarah Islam

5.1 Era Kenabian

Era kenabian (610-632 M) menyaksikan fondasi praktik diplomatik Islam. Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala negara Madinah, melakukan berbagai aktivitas diplomatik yang membentuk model bagi generasi selanjutnya. Di antara praktik diplomatik penting pada era ini adalah:

- Piagam Madinah (622 M): Dokumen konstitusional yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan pagan, serta menetapkan dasar bagi federasi politik. Menurut Montgomery Watt dalam “Muhammad at Medina” (1956), dokumen ini merupakan “perjanjian internasional pertama yang mengakui pluralisme agama dan etnis dalam konteks satu komunitas politik.”

- Korespondensi dengan Penguasa Asing: Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada para penguasa di berbagai wilayah, termasuk Heraclius (Bizantium), Khosrow II (Persia), Muqawqis (Mesir), Negus (Abyssinia), dan penguasa lainnya. Surat-surat ini, yang mengundang mereka kepada Islam dan perdamaian, mencerminkan pendekatan diplomatik daripada militer dalam menyebarkan pesan Islam ke luar Jazirah Arab.

- Perjanjian Hudaibiyah (628 M): Perjanjian damai dengan kaum Quraisy Mekah yang, meskipun tampak tidak menguntungkan bagi Muslim pada awalnya, menunjukkan kebijaksanaan diplomatik jangka panjang. Perjanjian ini mengakui eksistensi negara Islam di Madinah dan memungkinkan konsolidasi kekuatan Muslim.

- Pengiriman dan Penerimaan Utusan: Praktik mengirim dan menerima utusan (sufara’) menjadi bagian integral dari diplomasi awal Islam. Utusan-utusan ini berfungsi tidak hanya sebagai pembawa pesan, tetapi juga sebagai negosiator dan representasi dari otoritas yang mengutus mereka.

Menurut Afzal Iqbal dalam “The Prophet’s Diplomacy” (2000), praktik diplomatik Nabi Muhammad SAW menunjukkan keseimbangan antara idealisme religius dan pragmatisme politik, yang menjadi karakteristik diplomasi Islam sepanjang sejarah.

5.2 Masa Khulafaur Rasyidin

Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) menyaksikan ekspansi teritorial Islam yang cepat, yang memerlukan pengembangan praktik diplomatik untuk mengelola hubungan dengan wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan dan negara-negara tetangga.

Khalifah Umar bin Khattab (r. 634-644 M) dikenal karena inovasinya dalam administrasi dan diplomasi. Ia mendirikan Diwan al-Jund (Departemen Militer) yang juga mengurusi aspek hubungan dengan wilayah taklukan. Perjanjian Yerusalem (638 M) yang ia tandatangani dengan Patriark Sophronius menjadi model bagi hubungan Muslim-Kristen selama berabad-abad, memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Kristen dan tempat-tempat suci mereka.

Khalifah Ali bin Abi Thalib (r. 656-661 M) memberikan kontribusi signifikan terhadap etika diplomasi Islam. Dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar, gubernur Mesir, ia menulis:

“وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية”

“Hal yang paling engkau cintai hendaklah yang paling moderat dalam kebenaran, paling umum dalam keadilan, dan paling komprehensif dalam menciptakan kepuasan rakyat” (Nahj al-Balaghah, Surat 53).

Nasihat ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang menekankan moderasi dan kepentingan umum daripada ekstremisme atau kepentingan sepihak.

5.3 Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Era Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M) menyaksikan pelembagaan praktik diplomatik Islam. Kedua dinasti ini mengembangkan birokrasi yang canggih untuk mengelola hubungan internasional, termasuk:

- Diwan al-Rasa’il (Departemen Korespondensi): Bertanggung jawab atas korespondensi resmi dengan negara-negara asing.

- Diwan al-Tarjamah (Departemen Penerjemahan): Didirikan pada masa Abbasiyah untuk menerjemahkan dokumen diplomatik dan karya-karya asing.

- Sistem Kedutaan: Praktik mengirim dan menerima duta besar (safir) menjadi lebih terlembaga, dengan prosedur dan protokol yang jelas.

Menurut Bernard Lewis dalam “The Muslim Discovery of Europe” (1982), praktik diplomatik pada era ini sangat dipengaruhi oleh kontak dengan Bizantium dan Persia, yang memiliki tradisi diplomatik yang mapan.

Era Abbasiyah juga menyaksikan perkembangan signifikan dalam kodifikasi hukum internasional Islam (siyar). Sarjana seperti Abu Hanifah (699-767 M) dan muridnya, Muhammad al-Shaybani (750-805 M), mengembangkan teori komprehensif tentang hubungan internasional berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan preseden dari era awal Islam.

5.4 Diplomasi Ottoman

Imperium Ottoman (1299-1922 M) mengembangkan sistem diplomatik yang sangat canggih yang mengintegrasikan tradisi Islam dengan praktik Eropa. Lembaga Reis ül-Küttab (Kepala Juru Tulis) berkembang menjadi sesuatu yang setara dengan kementerian luar negeri modern.

Pada abad ke-18, dengan pendirian kedutaan permanen di Eropa, Ottoman beradaptasi dengan sistem diplomatik Westphalian. Selim III (r. 1789-1807) memulai praktik mengirim duta besar permanen (muqim) ke ibukota-ibukota Eropa, menandai transisi ke diplomasi modern.

Menurut Kemal Karpat dalam “The Ottoman State and Its Place in World History” (1974), diplomasi Ottoman mencerminkan sintesis antara tradisi Islam dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan sistem negara-bangsa Eropa yang sedang berkembang.

6. Lembaga dan Instrumen Diplomasi dalam Islam

6.1 Safarat (Kedutaan) dan Wakalah (Perwakilan)

Institusi safarat (kedutaan) memiliki akar dalam praktik Nabi Muhammad SAW yang mengirim utusan (sufara’) kepada para penguasa. Secara etimologis, kata safir (duta besar) berasal dari akar kata yang berarti “mediasi” dan “penyampaian”, mencerminkan peran utama diplomat sebagai mediator dan pembawa pesan.

Dalam fiqh klasik, safir diberikan imunitas penuh (aman) selama misi diplomatiknya. Al-Sarakhsi dalam “al-Mabsut” menegaskan bahwa melanggar keamanan utusan asing merupakan pelanggaran serius terhadap hukum Islam dan etika internasional.

Wakalah (perwakilan) merupakan konsep terkait yang memberikan kerangka hukum bagi representasi dalam urusan internasional. Dalam fiqh, wakil (agen) diberi otoritas untuk bertindak atas nama muwakkil (prinsipal) dalam batasan tertentu. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam negosiasi internasional, memungkinkan perwakilan yang tidak memiliki otoritas penuh untuk berpartisipasi dalam proses diplomatik.

6.2 Muahadat (Perjanjian) dan Sulh (Perdamaian)

Muahadat (perjanjian) merupakan instrumen fundamental dalam diplomasi Islam. Al-Quran dan Sunnah menekankan kesucian perjanjian dan kewajiban untuk menepatinya. Berbagai jenis perjanjian dikenal dalam tradisi Islam, termasuk:

- Perjanjian Damai (sulh): Mengakhiri atau mencegah konflik

- Perjanjian Gencatan Senjata (hudnah): Penghentian sementara permusuhan

- Perjanjian Perdagangan (ittifaq tijari): Mengatur hubungan ekonomi

- Perjanjian Aliansi (hilf): Kerja sama politik atau militer

Wahbah al-Zuhayli, dalam “Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” (Dampak Perang dalam Fiqh Islam), mengidentifikasi empat prinsip yang mengatur perjanjian dalam Islam:

- Kerelaan bersama: Perjanjian harus dilakukan tanpa paksaan

- Kejelasan syarat: Ketentuan harus spesifik dan tidak ambigu

- Kelayakan isi: Ketentuan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah

- Penghormatan komitmen: Kewajiban untuk mematuhi ketentuan perjanjian

6.3 Aman (Keamanan) dan Istiman (Perlindungan)

Konsep aman (jaminan keamanan) merupakan fondasi bagi perlindungan diplomatik dalam Islam. Aman dapat diberikan kepada individu atau kelompok non-Muslim untuk tujuan diplomatik, perdagangan, atau kunjungan. Al-Quran menyatakan:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 6).

Ayat ini menetapkan prinsip dasar perlindungan terhadap non-combatant dan utusan asing, yang menjadi dasar bagi imunitas diplomatik dalam tradisi Islam.

Istiman (pencarian perlindungan) merupakan konsep komplementer yang mengacu pada hak untuk mencari keamanan di wilayah asing. Konsep ini memberikan kerangka hukum bagi aktivitas diplomatik di wilayah asing, serta perlindungan bagi pengungsi dan orang-orang yang mencari suaka.

Imam al-Shafi’i (767-820 M) dalam “al-Umm” menekankan bahwa aman yang diberikan oleh seorang Muslim biasa mengikat seluruh komunitas, menetapkan prinsip bahwa perlindungan diplomatik bukan hak prerogatif penguasa, tetapi tanggung jawab seluruh komunitas.

7. Peran dan Kualifikasi Diplomat dalam Tradisi Islam

7.1 Kualifikasi Spiritual dan Moral

Dalam tradisi Islam, diplomat tidak hanya dilihat sebagai agen politik, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai dan etika Islam. Oleh karena itu, kualifikasi spiritual dan moral dianggap sama pentingnya dengan kompetensi profesional.

Al-Ghazali (1058-1111 M) dalam “Nasihat al-Muluk” (Nasihat untuk Raja-Raja) menekankan bahwa pejabat publik, termasuk mereka yang terlibat dalam urusan luar negeri, harus memiliki karakter moral yang tidak tercela. Ia menulis:

“المبعوث يمثل ليس فقط سلطانه بل دينه وأمته، فيجب أن يكون قدوة في الأخلاق والسلوك”

“Utusan mewakili tidak hanya sultannya tetapi juga agamanya dan umatnya, oleh karena itu ia harus menjadi teladan dalam moral dan perilaku” (Al-Ghazali, Nasihat al-Muluk, p. 87).

Kualifikasi spiritual dan moral bagi diplomat Muslim mencakup:

- Taqwa (Kesadaran akan Allah): Kesadaran konstan bahwa tindakan seseorang diawasi oleh Allah SWT.

- Amanah (Kejujuran dan Dapat Dipercaya): Kualitas fundamental yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kualifikasi untuk jabatan publik.

- Istiqamah (Integritas dan Konsistensi): Keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

- Hilm (Kelembutan dan Kesabaran): Kemampuan untuk menahan diri dalam situasi yang menegangkan.

- Adl (Keadilan): Komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, bahkan jika bertentangan dengan kepentingan sendiri.

7.2 Kualifikasi Intelektual dan Profesional

Selain kualifikasi moral, diplomat Muslim diharapkan memiliki kapasitas intelektual dan kompetensi profesional tertentu. Ibn Khaldun dalam “Muqaddimah” mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan bagi mereka yang terlibat dalam urusan kenegaraan, termasuk diplomat:

- Pengetahuan tentang Syariah: Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan internasional.

- Ilmu Sejarah dan Politik: Pengetahuan tentang preseden historis dan dinamika politik.

- Bahasa dan Retorika: Kefasihan dalam berkomunikasi, termasuk kemampuan menyusun dokumen diplomatik.

- Ilmu Falak dan Geografi: Pemahaman tentang geografi politik dan fisik.

Abu Hayyan al-Tawhidi (922-1023 M), sarjana dan penulis era Abbasiyah, dalam “Al-Imta’ wa al-Mu’anasah” menekankan pentingnya pendidikan komprehensif bagi diplomat:

“من يتولى السفارة يجب أن يكون ملماً بعلوم عصره، متقناً للغات، عارفاً بالعادات والتقاليد، قادراً على التكيف مع المواقف المختلفة”

“Siapa yang mengemban tugas kedutaan harus menguasai ilmu zamannya, menguasai bahasa-bahasa, memahami adat dan tradisi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi” (Al-Tawhidi, Al-Imta’ wa al-Mu’anasah, Vol. 2, p. 142).

7.3 Kompetensi Interkultural dan Komunikasi

Kompetensi interkultural—kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan budaya lain—dianggap sebagai kualifikasi penting bagi diplomat Muslim. Nabi Muhammad SAW mendorong pembelajaran bahasa asing untuk tujuan diplomatik. Ia memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani dan Suriah untuk memfasilitasi komunikasi dengan komunitas Yahudi dan Kristen.

Ibn Qutaybah (828-889 M) dalam “Adab al-Katib” (Etika Juru Tulis) menekankan pentingnya adaptasi kultural dan sensitivitas dalam komunikasi diplomatik:

“على الكاتب أن يعرف أعراف من يكاتبهم، ويراعي مكانتهم وثقافتهم، فلكل قوم أسلوبهم في التخاطب والتفاهم”

“Juru tulis harus mengetahui kebiasaan mereka yang ia tulis surat, memperhatikan status dan budaya mereka, karena setiap bangsa memiliki gaya komunikasi dan pemahaman tersendiri” (Ibn Qutaybah, Adab al-Katib, p. 57).

Dalam praktik diplomatik Ottoman abad ke-18 dan 19, pengetahuan tentang bahasa, protokol, dan budaya Eropa menjadi semakin penting. Akademi diplomat Ottoman (Tercüme Odası – Kamar Penerjemahan) menekankan pelatihan dalam bahasa asing, hukum internasional, dan protokol diplomatik.

8. Model Konseptual Diplomasi Islam

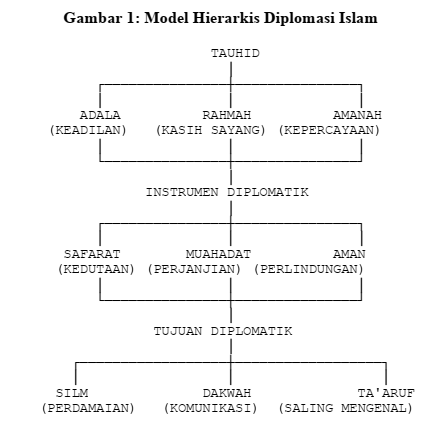

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber doktrinal dan praktik historis, dapat dirumuskan model konseptual diplomasi Islam yang mencerminkan sinergi antara prinsip, lembaga, dan tujuan. Model ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Tabel 1: Kerangka Konseptual Diplomasi Islam

| Dimensi | Komponen | Sumber Doktrinal | Manifestasi Praktis |

| Prinsip Fundamental | Tauhid (Monoteisme) | Al-Quran 112:1-4 | Kesatuan kemanusiaan; kesetaraan negara-negara |

| Adl (Keadilan) | Al-Quran 16:90 | Keadilan dalam perjanjian; non-diskriminasi | |

| Rahmah (Kasih Sayang) | Al-Quran 21:107 | Bantuan kemanusiaan; diplomasi inklusif | |

| Amanah (Kepercayaan) | Al-Quran 4:58 | Integritas diplomatik; penghormatan perjanjian | |

| Instrumen Institusional | Safarat (Kedutaan) | Praktik Nabi & Khulafa | Kedutaan; misi diplomatik |

| Muahadat (Perjanjian) | Al-Quran 5:1 | Perjanjian bilateral dan multilateral | |

| Wakalah (Perwakilan) | Fiqh Muamalat | Delegasi; perwakilan ad hoc | |

| Aman (Perlindungan) | Al-Quran 9:6 | Imunitas diplomatik; hak suaka | |

| Tujuan Strategis | Dakwah (Komunikasi) | Al-Quran 16:125 | Diplomasi publik; pertukaran kultural |

| Silm (Perdamaian) | Al-Quran 8:61 | Resolusi konflik; pemeliharaan perdamaian | |

| Adl (Keadilan Global) | Al-Quran 5:8 | Kerja sama ekonomi; bantuan pembangunan | |

| Ta’aruf (Saling Mengenal) | Al-Quran 49:13 | Dialog antarbudaya dan antaragama |

Model konseptual ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam dibangun di atas fondasi spiritual dan etis yang solid, diimplementasikan melalui serangkaian lembaga dan instrumen, dan diarahkan menuju tujuan yang mencakup dimensi spiritual, politik, dan kemanusiaan.

Model hierarkis ini mengilustrasikan bahwa seluruh struktur diplomasi Islam dibangun di atas konsep Tauhid (Keesaan Allah), yang memberikan kesatuan tujuan dan koherensi etis. Dari prinsip dasar ini mengalir nilai-nilai etika seperti keadilan, kasih sayang, dan kepercayaan, yang kemudian diimplementasikan melalui instrumen diplomatik spesifik untuk mencapai tujuan yang selaras dengan visi Islam tentang tatanan dunia.

Rashid Rida (1865-1935) dalam “Tafsir al-Manar” menyimpulkan:

“النظام الدبلوماسي في الإسلام ليس مجرد مجموعة من الإجراءات والمؤسسات، بل هو انعكاس للرؤية الإسلامية الشاملة للعلاقات بين البشر، القائمة على التوحيد والعدل والرحمة”

“Sistem diplomatik dalam Islam bukan sekadar serangkaian prosedur dan institusi, tetapi cerminan dari visi Islam yang komprehensif tentang hubungan antarmanusia, yang didasarkan pada Tauhid, keadilan, dan kasih sayang” (Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 10, p. 218).

9. Tantangan dan Aplikasi Kontemporer

Dalam era kontemporer, diplomasi Islam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam sistem internasional yang didominasi oleh paradigma Westphalian dan hukum internasional sekuler. Beberapa sarjana Muslim telah berupaya mengembangkan kerangka kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip diplomatik Islam dalam konteks modern.

Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986) dalam “Islam and Other Faiths” mengusulkan pendekatan diplomatik berbasis “ta’aruf” (saling mengenal) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat 49:13. Ia menekankan bahwa diplomasi Islam kontemporer harus mengambil peran aktif dalam dialog antarbudaya dan antaragama sebagai jalan menuju perdamaian global.

Ahmet Davutoğlu, sarjana dan mantan Menteri Luar Negeri Turki, dalam “Alternative Paradigms” (1994) mengusulkan “kerangka alternatif” untuk hubungan internasional berdasarkan ontologi dan epistemologi Islam, yang menantang asumsi Westphalian tentang kedaulatan absolut dan anarki internasional. Dalam praktiknya, ia menerapkan kebijakan “zero problems with neighbors” yang mencerminkan prinsip diplomatik Islam tentang hubungan baik dengan tetangga.

Abdulaziz Sachedina dalam “The Islamic Roots of Democratic Pluralism” (2001) berpendapat bahwa tradisi diplomatik Islam dapat memberikan sumber daya konseptual untuk mengatasi tantangan pluralisme global dan hubungan antarperadaban. Ia menekankan bahwa konsep Islam tentang “ummah” (komunitas) tidak harus bertentangan dengan sistem negara-bangsa, tetapi dapat dipahami sebagai kerangka etis transnasional yang melengkapi, bukan menggantikan, tatanan internasional yang ada.

Yusuf al-Qaradawi, dalam berbagai karyanya, menekankan bahwa diplomasi Muslim kontemporer harus didasarkan pada “fiqh al-waqi’” (pemahaman realitas) dan “fiqh al-muwazanat” (fiqh keseimbangan), yang memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip Islam terhadap realitas geopolitik kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti.

Tabel 2: Tantangan dan Peluang Diplomasi Islam Kontemporer

| Tantangan | Implikasi | Pendekatan Potensial |

| Sistem Negara-Bangsa Westphalian | Ketegangan dengan konsep ummah transnasional | Reinterpretasi ummah sebagai komunitas etis yang melampaui tetapi tidak meniadakan identitas nasional |

| Sekularisasi Hubungan Internasional | Marginalisasi perspektif religius dalam diplomasi | Partisipasi dalam diplomasi berbasis nilai dan etika global |

| Konflik Internal Dunia Muslim | Melemahkan posisi diplomasi kolektif Muslim | Revitalisasi lembaga seperti OKI; diplomasi jalur kedua |

| Islamofobia dan Stereotip | Hambatan komunikasi antarbudaya | Diplomasi publik; program pertukaran kultural |

| Globalisasi dan Teknologi | Transformasi praktik diplomatik tradisional | Adaptasi instrumen diplomatik klasik untuk era digital |

| Isu Transnasional (Lingkungan, HAM) | Kebutuhan akan perspektif Islam tentang isu global | Pengembangan fiqh internasional kontemporer |

Maulana Wahiduddin Khan (1925-2021), sarjana perdamaian India, dalam “Islam and Peace” berpendapat bahwa diplomasi Islam kontemporer harus fokus pada “dialog peradaban” sebagai alternatif terhadap narasi “benturan peradaban” yang populer pasca-11 September. Ia menulis:

“Diplomasi Islam kontemporer harus bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan negara-negara Muslim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi konstruktif terhadap kemanusiaan global melalui pertukaran ide dan kerja sama dalam mengatasi tantangan bersama” (Khan, 2002, p. 76).

Dalam ranah praktis, beberapa inisiatif kontemporer mencerminkan upaya untuk menghidupkan kembali tradisi diplomatik Islam dalam konteks global. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), meskipun sering dikritik karena kurang efektif, mewakili upaya untuk mengkoordinasikan posisi diplomatik negara-negara Muslim. Inisiatif seperti “Alliance of Civilizations” yang diluncurkan oleh Turki dan Spanyol mencerminkan prinsip diplomatik Islam tentang dialog antarbudaya.

Tariq Ramadan, sarjana Islam Eropa, dalam “Radical Reform” (2009) mengusulkan pendekatan “diplomasi transformatif” yang didasarkan pada etika Islam tetapi ditujukan untuk kebaikan universal. Ia berpendapat bahwa Muslim harus terlibat dalam diplomasi yang tidak hanya melindungi kepentingan Muslim tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan global dan hak asasi manusia.

10. Kesimpulan

Kajian tentang peran diplomat dalam perspektif Islam menunjukkan tradisi kaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip doktrinal dan dikembangkan melalui praktik historis selama 14 abad. Berbeda dengan asumsi umum yang memandang diplomasi sebagai inovasi Barat modern, Islam telah mengembangkan kerangka teoretis dan praktis yang canggih untuk hubungan internasional sejak masa-masa awal.

Beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik dari analisis ini adalah:

- Fondasi Doktrinal yang Kuat: Diplomasi Islam dibangun di atas fondasi doktrinal yang berakar dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menetapkan prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap perjanjian.

- Evolusi Historis yang Kaya: Praktik diplomatik dalam sejarah Islam menunjukkan dinamisme dan kemampuan adaptasi, mulai dari era kenabian hingga imperium besar seperti Abbasiyah dan Ottoman, dengan perkembangan lembaga dan instrumen yang semakin canggih.

- Keseimbangan Idealisme dan Pragmatisme: Sepanjang sejarahnya, diplomasi Islam telah mencerminkan keseimbangan antara idealisme etis berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan pragmatisme politik yang diperlukan dalam hubungan internasional.

- Pendekatan Holistik: Diplomat dalam tradisi Islam tidak hanya agen politik tetapi juga pembawa nilai-nilai etis dan spiritual, dengan kualifikasi yang mencakup dimensi moral, intelektual, dan profesional.

- Relevansi Kontemporer: Meskipun menghadapi tantangan dalam sistem internasional kontemporer, prinsip dan praktik diplomatik Islam menawarkan perspektif alternatif yang dapat memperkaya diskursus global tentang diplomasi dan hubungan internasional.

Imam Hassan al-Banna (1906-1949), dalam “Majmu’at al-Rasail” (Kumpulan Risalah), menekankan bahwa kebangkitan Islam modern harus mencakup revitalisasi tradisi diplomatik Islam:

“إحياء الدور العالمي للأمة الإسلامية يتطلب استعادة تراثها الدبلوماسي الأصيل، مع تطويره ليتلاءم مع متطلبات العصر، دون التفريط في المبادئ والقيم”

“Menghidupkan kembali peran global umat Islam membutuhkan pemulihan warisan diplomatiknya yang otentik, sambil mengembangkannya agar sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dan nilai” (Al-Banna, Majmu’at al-Rasail, p. 165).

Sebagai kesimpulan, tradisi diplomatik Islam menawarkan kerangka alternatif untuk memahami dan mempraktikkan diplomasi dalam dunia kontemporer—kerangka yang didasarkan pada etika transenden, menghormati keragaman manusia, dan bertujuan menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai. Dalam era globalisasi dan pluralisme, perspektif ini dapat memberikan kontribusi berharga terhadap upaya bersama mencari solusi bagi tantangan global.

Daftar Pustaka

Abduh, M., & Rida, R. (1947). Tafsir al-Manar. Dar al-Manar.

Abu Sulayman, A. H. (1993). Towards an Islamic theory of international relations: New directions for methodology and thought. International Institute of Islamic Thought.

Al-Banna, H. (1990). Majmu’at al-Rasail [Collection of epistles]. Dar al-Da’wah.

Al-Ghazali, A. H. (1971). Nasihat al-Muluk [Counsel for kings] (F. R. Bagley, Trans.). Oxford University Press.

Al-Mawardi, A. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah [The ordinances of government] (W. H. Wahba, Trans.). Garnet Publishing.

Al-Qaradawi, Y. (2009). Fiqh al-Jihad [Jurisprudence of jihad]. Maktabat Wahbah.

Al-Sarakhsi, M. (1993). Al-Mabsut [The extensive]. Dar al-Ma’rifah.

Al-Shaybani, M. (1966). Kitab al-Siyar al-Kabir [The major book on international law] (M. Khadduri, Trans.). Johns Hopkins Press.

Al-Tawhidi, A. H. (1953). Al-Imta’ wa al-Mu’anasah [Enjoyment and conviviality]. Lajnat al-Ta’lif.

Al-Zuhayli, W. (1981). Al-‘Alaqat al-Duwaliyyah fi al-Islam [International relations in Islam]. Mu’assasat al-Risalah.

Asad, M. (1980). The message of the Quran. Dar al-Andalus.

Ayoub, M. (2004). Islam: Faith and history. Oneworld Publications.

Bsoul, L. A. (2019). International relations in Islam: Theory and practice from a historical perspective. Cambridge Scholars Publishing.

Davutoğlu, A. (1994). Alternative paradigms: The impact of Islamic and Western Weltanschauungs on political theory. University Press of America.

Hamidullah, M. (1953). Muslim conduct of state. Sh. Muhammad Ashraf.

Ibn Khaldun. (1958). The Muqaddimah: An introduction to history (F. Rosenthal, Trans.). Pantheon Books.

Ibn Qutaybah. (1963). Adab al-Katib [The etiquette of the scribe]. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Sa’d. (1968). Al-Tabaqat Al-Kubra [The major classes]. Dar Sadir.

Ibn Taymiyyah. (1993). Al-Siyasah al-Shar’iyyah [Governance according to God’s law]. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Iqbal, A. (2000). The Prophet’s diplomacy: The art of negotiation as conceived and developed by the Prophet of Islam. Claude Stark.

Kalin, I. (2010). Islam and peace. The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Karpat, K. (1974). The Ottoman state and its place in world history. Brill.

Khan, W. (2002). Islam and peace. Goodword Books.

Lafraie, N. (2019). Political philosophy of Islam. Routledge.

Lewis, B. (1982). The Muslim discovery of Europe. W.W. Norton.

Ramadan, T. (2009). Radical reform: Islamic ethics and liberation. Oxford University Press.

Sachedina, A. (2001). The Islamic roots of democratic pluralism. Oxford University Press.

Watt, W. M. (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press.

Tinggalkan komentar